Datenträger für die Langzeitarchivierung

Der Aufbau eines Archivs ist ein langwieriger und arbeitsintensiver Vorgang. Nachdem alle vorhandenen historischen Nachweise gesammelt und bearbeitet wurden, müssen diese gesichert werden. Es geht darum, die Inhalte durch eine Langzeitarchivierung für die nächsten Generationen zu erhalten.

Dabei spielt die Wahl der Datenträger eine wichtige Rolle. Dadurch entscheidet sich, wie sicher und wartungsintensiv ein Archiv in den kommenden Jahrzehnten sein wird. Im Vergleich mit historischen Originalen schneiden moderne Datenträger in der Langzeitarchivierung erstaunlich schlecht ab. Für einen Überblick unterteile ich die Datenträger nach der Form des darauf gesicherten Inhalts.

Dies sind:

- Schriften

- Bilder

- Bits

Geschriebenes auf Stein, Pergament und Papier

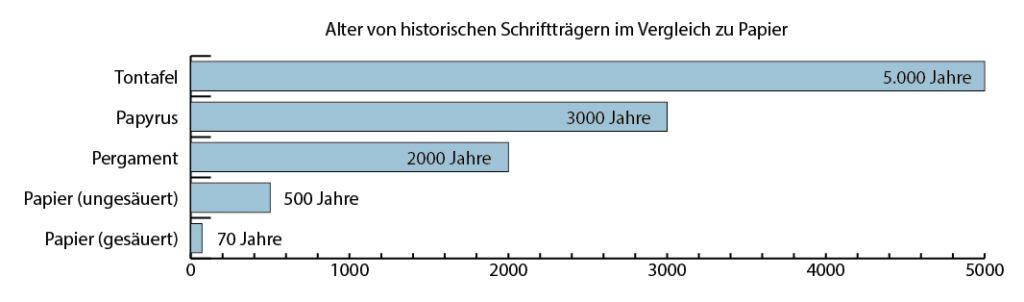

Vergleich von gefundenen Tontafeln, Papyrus-Rollen, Pergamente und historischen Papieren zu heutigen Papier.

Unerreichbar für die Langzeitarchivierung von Informationen sind Stein- oder Tontafeln.

Die ersten mesopotamischen Tontafeln mit Schrift wurden etwa 3000 v. Chr. beschrieben. Die darauf verwendete Keilschrift ist die älteste uns bekannte Schrift. Der Inhalt der frühsten Dokumente sind häufig Steuer- und Verwaltungsangelegenheiten. Die Tontafeln haben die Zeit gut überstanden. Sie waren so haltbar, dass sie im Verlauf der Jahrtausende als Baumaterial für Häuser verwendet wurden. Nach deren Abriss konnten sie noch immer entziffert werden, obwohl diese Form der Langzeitarchivierung sicherlich nicht beabsichtigt war.

Ab etwa 400 v. Chr. kamen Schriften aus Papyrus auf, welche in Ägypten, aber auch in Griechenland und im Römischen Reich genutzt wurden. Doch Papyrus ist empfindlich und muss gut gelagert werden, um mehrere Hundert Jahre zu überstehen. Vor allem Feuchtigkeit und Feuer fielen viele der Dokumente zum Opfer.

Etwas unempfindlicher und damit besser für die Langzeitarchivierung ist Pergament. Diese beschreibbaren Tierhäute setzten sich in Europa ab 400 n. Chr. durch. Es war das Hauptmedium für das Festhalten von Informationen über viele Hundert Jahre. Doch die Herstellung von Pergament ist aufwendig und damit teuer.

Wesentlich günstiger ist Papier, welches ab dem 11. Jahrhundert in Europa Verbreitung findet, aber schon mehrere Jahrhunderte zuvor in Asien bekannt war. Im nicht säurehaltigen Zustand ist es mehrere Hundert Jahre haltbar. Doch schlechte Papierqualität kann auch bei guter Lagerung schon nach 70 Jahren nicht mehr lesbar sein. Dies betrifft vor allem Papier, welches zwischen 1850 und 2000 hergestellt wurde, da das Papier hier stark säurehaltig war. Danach wurden andere Stoffe verwendet, welche die Qualität steigern. Gerade für die Langzeitarchivierung ist es entscheidend, Papiere aus den Jahren vor 2000 durch Entsäuerung vorzubereiten und so lagerungsbeständig zu machen.

Dieser Aufwand sollte betrieben werden, denn Papier ist ein dankbares Medium für die Langzeitarchivierung. Ein großer Vorteil von schriftbasierten Informationsträgern ist die Lesbarkeit ohne Hilfsmittel. Sofern man die Sprache spricht und diese nicht absichtlich verschlüsselt wurden, können sie jederzeit entziffert werden.

Festgehaltenes auf Film

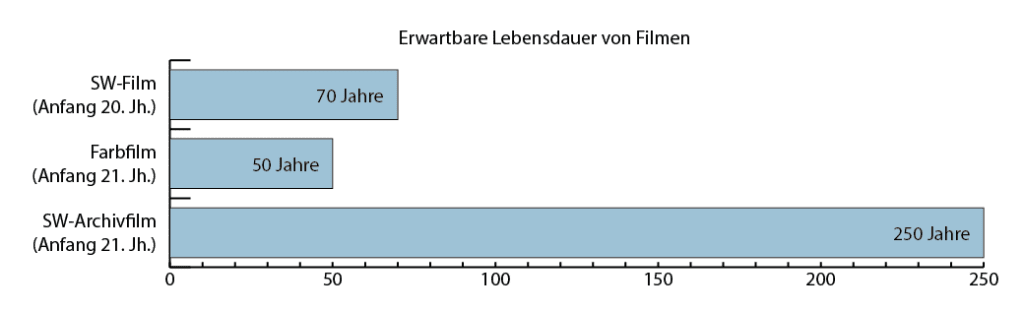

Haltbarkeit von heutigen SW- und Farbfilmen mit Filmen aus dem frühen 20. Jahrhundert.

Den Vorteil der Lesbarkeit ohne komplexe Hilfsmittel hat auch Film. Dieses Medium eignet sich hervorragend, um vorhandene und vom Verfall bedrohte Dokumente zu sichern. Für die Langzeitarchivierung hat man so neben dem Original eine weitere Kopie. So wird der Zustand zum Zeitpunkt der Aufnahme konserviert.

Der Film selbst ist, sofern er entwickelt wurde, lange haltbar. Schon frühe Aufnahmen aus dem 19. Jahrhundert sind noch immer sichtbar. Bei moderneren Filmen für Schwarz-Weiß-Aufnahmen geht man bei guter Lagerung von 250 Jahren Haltbarkeit aus. Deshalb werden diese als Trägermaterial für Mikrofilme benutzt.

Diese Mikrofilme oder Mikrofiches enthalten auf engsten Raum viele kleine Aufnahmen von Dokumenten. Sie sind sehr beliebt für die Langzeitarchivierung. Neben der geringen Größe sind sie einfach lesbar, indem sie lediglich vergrößert werden. Passende Geräte dazu sind weit verbreitet.

Digitale Datenträger

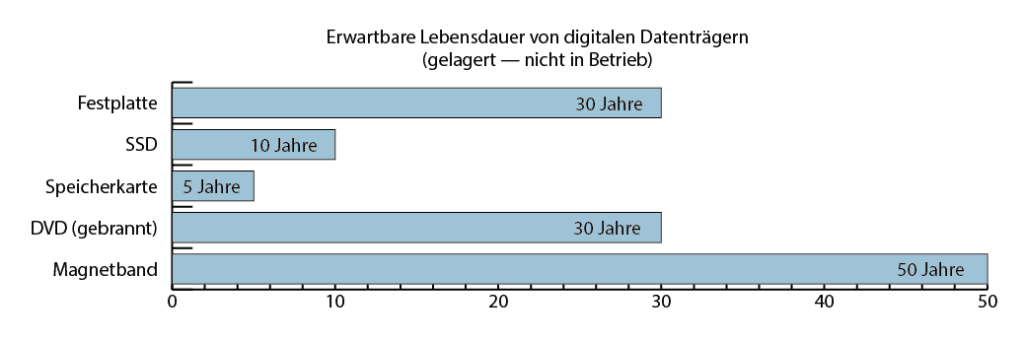

Lebensdauer von Festplatten, SSDs, Speicherkarten und DVDs im Vergleich zu Magnetband.

Digitale Daten zu lesen ist dagegen deutlich schwieriger und ohne passende Geräte und Software schwer bis gar nicht möglich. Zudem wechseln die Formate zum Teil alle paar Jahre. Die Daten müssen deshalb regelmäßig auf aktuelle Datenträger kopiert werden.

Das ist bereits heute bemerkbar. CD- und DVD-Lesegeräten, sind in vielen Haushalten heute nicht mehr vorhanden. Sollten Dateien wie vor 25 Jahren üblich auf Diskette gespeichert sein, ist das Lesen der Daten noch schwieriger.

Damit scheint es unwichtig, dass die Haltbarkeit der Datenträger selbst oft gering ist. Mechanische Festplatten behalten im unbenutzten Zustand ihre Daten selten länger als 30 Jahre. Im Betrieb sind sie häufig schon nach 10 Jahren defekt. SSDs und anderer Flashspeicher wie USB-Sticks und Speicherkarten verlieren ihre Inhalte ohne Stromzufuhr bereits nach 5 Jahren.

Optische Datenträger sind etwas besser. Gebrannte CDs sind zwar nur wenige Jahre haltbar, gebrannte DVDs aber meist 20 bis 30 Jahre. Professionell gepresste DVDs halten ohne Probleme 50 Jahre. Es gibt hier sogar Hersteller, die mit speziellen Medien eine Haltbarkeit von 1000 Jahren versprechen. Das wurde aber bisher nur unter Laborbedingungen geprüft. Mangels Verbreitung werden sie selten für die Langzeitarchivierung genutzt.

Häufiger verwendet wird hingegen Magnetband. Das Speichermedium von Disketten oder VHS-Kassetten. Sie werden heutzutage für die Speicherung von großen Datenmengen genutzt. Bei einer Größe von 3 übereinander liegenden CDS und einer Haltbarkeit von 50 Jahren können auf aktuellen „LTO-9“ Datenträgern mindestens 12 Terabyte an Daten gespeichert werden. Deshalb werden sie oft für die Langzeitarchivierung in digitalen Archiven verwendet.

Probleme mit digitalen Dateien

Doch die Gefahr bei der digitalen Langzeitarchivierung ist nicht nur die Haltbarkeit der Datenträger. Wie bei Papier, wenn man die Sprache nicht spricht, sind auch Dateien wertlos, die man nicht mehr entschlüsseln kann. Das Auslesen ist nicht mehr möglich, da die Programme nicht weiterentwickelt wurden und sich nicht mehr auf aktuellen Systemen installieren lassen

Deshalb ist es von großer Bedeutung für die Langzeitarchivierung auf möglichst weit verbreitete Dateiformate zu setzen. Hier ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese noch in 30 Jahren, wenn die Dateien auf ein neues Medium kopiert werden müssen, lesbar sind.

Doch auch wenn die Handhabung einige Aufmerksamkeit erfordert – noch nie war es so übersichtlich, Millionen von Dokumenten zu verwalten, zu durchsuchen und zu verarbeiten.

Für Archive, mit denen regelmäßig gearbeitet wird, ist eine Überführung in das Digitale mit Volltext-Scannung ein großer Vorteil.

Sicherheit eines Archivs

Die Langzeitarchivierung ist wartungsintensiv. Bei der Lagerung von Pergament und Film muss man vor allem auf die richtige Lagerung achten. Bei digitaler Langzeitspeicherung muss man regelmäßig die Lesbarkeit prüfen und gegebenenfalls umwandeln und kopieren. Deshalb sind Online-Speicher und Cloud-Anbieter sehr beliebt. Gegen Gebühr kann der Aufwand abgegeben werden.

Unabhängig von den einzelnen Medien sollte man mindestens zwei Ausführungen haben. Pergamente und Papier sollten auf Film oder Datenträger kopiert werden. Festplatten sollten mindestens auf eine weitere kopiert, besser zusätzlich auf optische Datenträger oder Magnetspeicher gesichert werden.

Durch mehrere unabhängigen Kopien kann man am effizientesten einem Verlust entgegentreten. Zwar ist das Alter der Träger eine große Gefahr, doch verläuft dies meist schleichend und betrifft zunächst nur Teile der Informationen. Sollte ein ganzes Archiv verloren gehen, beispielsweise durch Feuer oder Kriege, gehen eine Vielzahl an Dokumenten auf einmal verloren.

Nicht nur der Verlust großer historischer Bibliotheken wie die Bibliothek von Alexandria reißen große Löcher in unsere Kultur. Auch moderne Beispiele wie der Archiveinsturz vom Stadtarchiv in Köln 2009 zeigen, dass die Gefahr immer besteht.